霊璽の基本的な意味

神道の世界では、霊璽には亡くなった人の御霊が宿るといわれています。霊璽とは何を意味するのか、葬儀の知識を得るときには覚えておきたい用語です。亡くなった人の御霊が宿る霊璽は、神式の供養の中で最も丁寧に扱う必要があるものです。

霊璽の由来と役割

霊璽には、神主・霊主など様々な呼び方がありますが、名前の由来は中国の儒教における祖先への崇拝から来ています。先祖の霊魂は家族を守ってくれると信じられており、今を生きる人々の生活に大きな影響を与えるとされています。祖先の霊を霊璽に移してお祀りし、家族を守ってもらうのが目的です。

霊璽の構造と使用方法

霊璽は、白木の柱に故人の霊号を記して蓋をする「木主」と呼ばれるものです。場合によっては鏡やしゃく、故人の遺品などを使うこともあります。地域によりお葬式の段階では仮のものを使うこともありますが、仏教における四十九日に相当する五十日祭までには正式なものを用意する必要があります。仮で利用していたものは神社で焼納を行うことが大切です。これは仏教のお焚き上げに当たる儀式です。

五十日祭と清祓いの儀

神道の世界では、五十日祭の翌日に清祓いの儀が行われ、その段階で忌が明けます。清祓いの儀では、神棚に利用していた白紙を取り外して霊璽に覆いを行い、祖霊舎の内扉の中に安置するのが特徴です。このとき、祖霊舎は仏教の仏壇に相当するもので、神棚よりも低い位置に設置することが大切です。

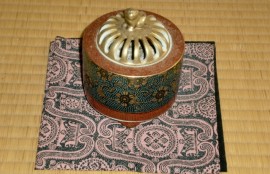

霊璽とお位牌の違い

霊璽はお位牌と似た形をしていますが、漆や色などを塗ることはなく、白木の木主に霊号を記します。木主の上には木製の蓋をして、その上に「錦覆(にしきおおい)」と呼ばれる金襴の覆いを被せます。覆いを行う理由は、霊璽が御霊の依り代だからです。霊的なものは生きている人が目にすることができないため、みだりに開封することは慎まなければなりません。